1.0x

概要

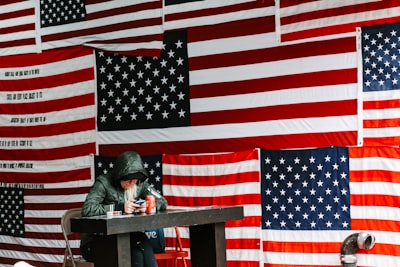

近日,有关美国总统特朗普可能于9月前往北京,出席中国纪念二战胜利80周年大阅兵的猜测不断升温。根据外媒引述消息人士的话称,中方有意邀请特朗普夫妇出席9月3日的天安门广场阅兵活动。尽管中方外交部发言人尚未证实,但此事已在两国舆论场引发讨论。此前,中美两国元首在6月初进行了自贸易战重启后的首次通话,互相表达了希望加强接触的意愿。此时中美贸易关系仍处于微妙与脆弱的平衡之中。

分析

特朗普是否访华,虽然目前尚未明朗,但其象征意义远超一次外交访问本身。随着中美长期贸易摩擦与战略竞争,双方此次互动,特别是在一个由中国主导、纪念东亚历史转型的宴席上,体现出双方或许有意释放缓和信号。

- 外交象征与历史叙事的利用:中国大规模纪念二战胜利,有助于强化自身的历史合法性与国际形象。若特朗普出席,则为中国争取到国际正当性,也为中美缓和注入象征动力。特朗普如接受邀请,则可能期待以个人外交为突破,寻找谈判新杠杆。

- 贸易与战略考量:中美贸易关系陷入长期拉锯,领导人互访常被当作缓解矛盾、展现诚意的窗口。但双方分歧深层次结构性矛盾依然难解,仅靠高层会晤或象征性姿态难以根本改善局势。

- 媒体与信息透明度:报道多由外媒爆出,且中方表态谨慎,显示出此事的高度敏感。此类“未证实的传闻”容易激发乐观预期,也可能随时因政治风向转变而落空。

探讨

中美领导人会否因历史纪念活动而实现外交突破?对全球而言,中美关系长期牵动经济安全、政治稳定及国际秩序。大国高层互动固然重要,但如果缺乏务实成果,反倒容易演化为一次次舞台秀,掩盖了真实矛盾。

回溯历史,2015年习近平访美、奥巴马访华、甚至冷战时刻的中美破冰,都曾见证“仪式外交”与“实际落地”之间的张力。当下中美都在寻求对内团结和对外主动,借助重大历史节点进行互动,既是机遇也是挑战。

值得思考的问题包括:

- “大国仪式”是否能在当前全球动荡环境中为中美关系注入真实缓和动力?

- 贸易问题、台海局势、技术壁垒等实质分歧又能否借此活动实现实际进展?

- 在信息高度碎片化与自媒体盛行的今天,相关消息的放风、炒作和操纵,是否加大了误判与过度乐观的风险?

无论特朗普最终是否成行,这一事件反映出当今国际复杂格局下的外交“仪式化”特征,以及各方对于突破困境的期待与焦虑。它提醒我们关注重大政治仪式背后的实际博弈,更需警惕表象之下的结构性挑战。

Comments

No comments yet. Be the first to comment!